こんにちは!kirinです。

小学生というまだ幼い子供の学習計画を立てるのって悩みますよね😞

中学受験を目指して通塾し始めた、当時3年生になる息子の勉強を、どうやって進めたら良いか分からず、

その日に思いついたことを適当にやっていた時期がありました。

しかし、もちろん学習の効率は悪く、テスト勉強や塾の宿題終わらず前日に焦るはめに…😅

そこで、学習計画表を作ることにしました。

これがそこまで大切なことだとは‥‥、そのときは全く意識していませんでした。

我が家のこの試行錯誤の経験が誰かの参考になれば良いと思い、

今回kirinのブログでは学習計画表と、我が家の学習計画の立て方についてお伝えしたいと思います!

偏差値70ほどの高校に合格しています!

この記事はこんな方におすすめ

- どうやって学習計画を立てたら良いか分からない

- 誰かの計画表を参考にみてみたい

- 無料で計画表をダウンロードしたい

ちなみに、

親が勉強を教えたり、スケジュール管理をするのって大変ですよね。

近い関係だと子供と喧嘩になってしまうことも😢

そんなときは、ぜひ家庭教師を検討してみてください!

特に、家庭教師のノーバスは中学受験塾の情報量も豊富なため、効率的に家庭学習を進めることができます。

\無料で現状分析し学習方法を提案してもらえる/

≫家庭教師のノーバスをみてみる

強引な入会への勧誘もないので、まずは体験だけでも安心ですよ。

kirinの中学受験ブログ|kirinのプロフィール&おすすめ記事

Instagramフォロワー11000人超え、Xで朝学報告も毎日更新しているので良かったらチェックしてください💕

以下の記事はおすすめでよく読まれているので気になる方は参考にしてくださいね😊

国語が苦手だった長男が偏差値10以上あがったときにやっていた対策法👇

中学受験を考えるならいつか、ではなく今チェックしておきたい家庭教師の情報

中学受験に必須!おすすめプリンターはこちら👇

≫中学受験にA3プリンターは必要!失敗しないおすすめプリンター3選

算数の基礎を楽しく定着させたい場合、おすすめなのがRISU算数です。

東大生の分かりやすい解説やアドバイスを受けることができますよ!

\先着50名限定クーポン「bap07a」でお得/

RISU算数についてもっと詳しくみてみる

ぜひこちらもチェックしてみてくださいね!

中学受験学習計画表の書き方|計画を立てる目的

まず、kirinが考える学習計画を立てる目的を、3つ挙げてみます。

学習計画を立てる目的

①学習効率が上がる

②いつ何をやれば良いか明確になる(自分からやるようになる)

③中学受験以降、社会に出ても自己管理ができるようになる

計画を立てる目的|①学習効率が上がる

計画を立てる目的①は、学習効率が上がるということです。

これは言わずともお分かりと思いますが、思いつきでその日に勉強すると、

目標とする「テスト」や宿題締切の「授業」までに学習が間に合わないことがあります。

正直、マイペースな息子は、宿題が終わらずそのまま塾に行っていたこともありました😇

計画を立てるようになってからは、宿題が間に合わない、ということはほぼなくなりました。

さらに、模試の偏差値は、ゆるやかに上下しながらも、順調に伸び続けています。

計画を立てる目的|②いつ何をやれば良いか明確になる(自分からやるようになる)

計画を立てる目的②は、いつ何をやれば良いか明確になる(自分からやるようになる)ということです。

計画表を作るようになってからは、たいてい、自分で勉強を始め、私が仕事から帰宅すると、ほぼ問題集を解き終わっている状態。

(もちろん、ひとりでは集中できず、終わっていないときもありますが😅)

夕ご飯を食べてから、親と一緒に復習することができています。

ここまで仕組みを作るのには、かなり苦労しましたが、計画表は本当に大切だと実感しています。

話がそれてしまうので、自分で勉強を始めるようになったコツは、またあとでお伝えしますね!

計画を立てる目的|③中学受験以降、社会に出ても自己管理ができるようになる

計画を立てる目的③は、中学受験以降、社会に出ても自己管理ができるようになるということです。

我が家は共働きなのもあって、あまり子供の勉強を見る時間がありません。

さらに、5-6年生になったら反抗期も始まるかもしれませんよね。

現実的かは分かりませんが、できれば高学年になる頃には、自分で学習計画を立てられるようになってほしいと思っています。

もちろんスケジュールの確認や、勉強のサポートはしていくつもりでいます。

そういう自己管理ができるようになることは、「中学受験をして良かった」と思えるひとつの要因になるのではと思っています。

何か目指すこと(中学受験)がなれば、ここまで苦労して成し遂げようとしないでしょうから😅

もちろん、それ(何か目指すこと)がスポーツだったり、音楽だったり、手段は何でも良いと思うんです。

今自己管理の練習をしておけば、将来、学校イベントや社会に出てからの仕事など自ら効率よく進められるようになる可能性は上がりますよね!

ちなみに、中学受験塾に入る前に取り組んでいた問題集はこちらにまとめています👇

>SAPIX(中学受験塾)入塾前に|低学年おすすめ問題集まとめ

今では、サピックスの宿題プリント印刷も全て自分でやることができるようになってきています。

中学受験に必須!おすすめA3プリンターの記事はこちら👇

>中学受験にA3プリンターは必要?失敗しないおすすめプリンター3選

中学受験学習計画表の書き方|概要

それでは、我が家の学習計画表の立て方をお伝えしていきますね。

まず、ポイントを一覧にしておきます。

中学受験 学習計画表の書き方|詳細

詳細をお伝えしていきますね!

中学受験 学習計画表の書き方|①子供と一緒に計画表を作る

中学受験 学習計画表の書き方①は、子供と一緒に計画表を作るということです。

親が作った完璧な計画表にそって、指示通りに勉強させることは、個人的にはあまりお勧めしません。

それではいつまでたっても親の「指示待ち」の状態になってしまいます。

子どもと一緒に塾の宿題をピックアップして、テストの日程から何日あるのか一緒に数えて、なぜそれをその時にやらなければならないのか、を自覚させるようにしています。

中学受験 学習計画表の書き方|②子どもが自ら提案したことを計画表に取り入れる

中学受験 学習計画表の書き方②は、子どもが自ら提案したことを計画表に取り入れるということです。

息子が、「これをすれはいいんじゃない?」、「この日はこれをやる!」ということは、積極的に取り入れて計画を立てます。

これが、先ほど言っていた、「自分から勉強をやる」コツだと考えています。

時には無茶なことや、あまり要領の良くないようなことをいうので、親が上手に誘導することも必要になりますが、

我が家はなるべく子どもが「自分で決めている」感を大切にしています。

中学受験 学習計画表の書き方|③今何ができていないのか把握する(模試など)

中学受験 学習計画表の書き方③は、今何ができていないのか把握する(模試など)ということです。

模試が終わるたびに、子供と一緒に、正答率とできなかった問題のにらめっこをします(笑)

そうすると、子どもが苦手な分野が見えてくることがあります。

「また、単位の計算の問題かあ😅」(我が家の場合)

苦手な分野は、スケジュールに「苦手克服週間」を作り、集中的に繰り返しその分野を解くようにします。

また、計算問題などサクッと解ける問題は、朝学の一環に組み込んでしまいます。

我が家が単位計算を得意にした方法はこちらの記事に詳しく書いています👇

>算数の単位計算苦手を克服した方法|小学校低学年からおすすめ

中学受験 学習計画表の書き方|④余裕をもった現実的な計画表を作る

中学受験 学習計画表の書き方④は、余裕をもった現実的な計画表を作るということです。

あれもこれも、詰め込みたくなりますが、体調が悪かったり、やる気がなかったりしたときに調節できるように、時間的に余裕を持った計画表にします。

子どもが集中できなかったり、やる気がないときに勉強したこは、まず身になっていたことがありません。

また、「今日も少し残ってしまった」というより「今日も計画が達成できた」という方が達成感があり、本人もやる気が出るみたいです(これは性格にもよるかもしれません。)

中学受験 学習計画表の書き方|⑤目標をつくる

中学受験 学習計画表の書き方⑤は、目標をつくるということです。

目標はなるべく近いものにします。

あまり遠い先のことを目標にしてしまうと、間延びしてしまい、特に子どもは実感が持てないからです。

例えば、

「前回のテストで0点だった単位計算問題を、次回の模試で満点にする。」

など、始めのうちは何でもかまいません。

本人が問題意識をもって、次回成し遂げるまでに自ら努力する過程が大切です。

中学受験 学習計画表の書き方|⑥復習の優先順位をつくる

中学受験 学習計画表の書き方⑥は、復習の優先順位をつくるということです。

よく、いろいろな教育についての本で言われていて、参考にしている復習の優先順位は、

「解説を読んで分かった問題を優先して復習する」

「模試で正解率の高かった問題で間違えた問題を出来るようにする」

「暗記や計算は継続する」

などです。

考えても難しくてできないような問題を、時間をかけて「うーん」と悩むのは、休日や長期連休など、親にも余裕がある日に回してしまっても構わないと思っています。

(高学年の場合や、志望校で頻出する問題などはまた別だと思います)

中学受験塾との併用家庭教師はノーバスがおすすめ!|効率の良い家庭学習ができる

中学受験塾は、繰り返しの自宅学習が学力定着が要になるものの、上手くフォローするのは難しいですよね😢

自宅学習が上手くいかないと、子どもの偏差値が伸びなかったり、親も焦って強く怒ってしまったり💦

そんな時は、家庭教師のノーバスの「中学受験併用コース」がおすすめです。

それぞれの中学受験塾のテキストやテスト内容を熟知した家庭教師が、成績アップのための苦手フォローを徹底的にしてくれるので、

無駄なく自宅学習で何をやるべきか明確になり、時間の効率化ができます😊

無料体験時に現状の分析から改善策や効果的な学習方法を提案してくれるので、体験授業を受けただけでも

「原因が分かった」「やる気になった」という子どもも多いのだそう。

\無料で学習方法を改善してもらえる/

体験後の入会は自由で、無理な勧誘もないので安心です。

家庭教師が少しでも気になっている方は早めにお試ししてみることをおすすめします。

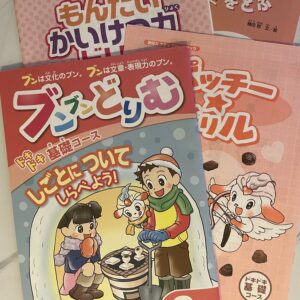

中学受験国語長文読解の基礎に!|ブンブンどりむがすごい!

国語は全ての教科の基礎になるので、国語力が上がると4科目の成績が上がるということが言われています。

しかし、国語の基礎作りをしたいけど、どうやって勉強したら良いか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、ベストセラー『声に出して読みたい日本語』の斎藤孝先生監修「ブンブンどりむ」という通信教材です。

課題図書や中学入試に出題された書籍が題材となっているので、多く良質な文章に沢山触れることができます。

小学生の「書く力」を軸に、「考える力」「読解力」「想像力」を育む工夫がふんだんに凝らされた教材なんですよ!

中学受験のための模試で長文が出てきてもついていけるのは、こちらでかなり鍛えられた基礎があるからだと思っています。

こちらもキャンペーンもやっているので、良かったらチェックしてみてください。

中学受験 学習計画表の書き方|我が家の計画表

続いて、我が家の計画表についてお伝えしますね!

中学受験 学習計画表の書き方 我が家の計画表|無料ダウンロード

計画表は、どんなものを使っても良いと思います。

「計画表、無料」などで検索するといろいろ出てきますよ!

参考までに、kirinが作成したものを載せておきますね。

※左の数字は時間を示しています。

息子が使いやすいように、書いては修正し、を繰り返しました。

とてもシンプルですが、意外と使いやすいです。

良かったら使ってみてください😊

我が家の場合は、

塾がある日を起点にして、だいたい1週間(ウィークリー)の計画を立てます。

そのあと、それを翌日の予定に合わせて、1日(デイリー)の計画に落とし込んでいきます。

使用している問題集についてはこちらの記事に書いています👇

>中学受験塾入塾後にやってよかった3年生おすすめ問題集【算数編】

>中学受験塾入塾後にやってよかった3年生おすすめ問題集【国語編】

意識しているのは、

「塾の授業があった日は、記憶が新しいうちに復習する」

「忘れたころに出来なかった問題を反復する」

ということです。

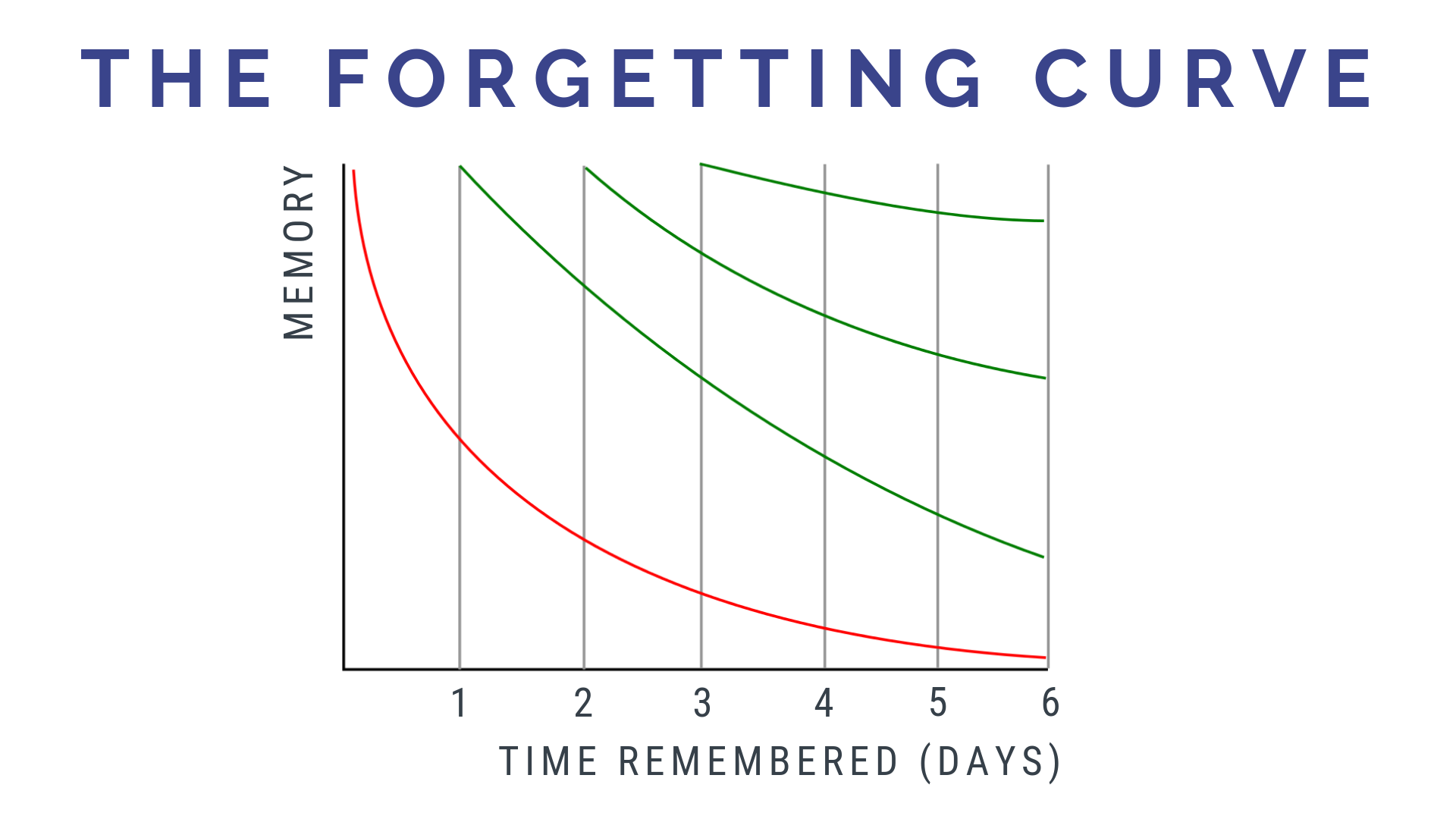

RLI HP引用

有名な忘却曲線ですよね。

20分後には40%、1日後には約70%忘れてしまっているそう。

我が家は、新しい知識を習ったあとは、なるべくその日に復習し、1~2週間後に再度、解けなかった問題を解くようにしています。

あとは、模試前にもういちど復習は忘れずにするようにします。

中学受験 学習計画表の書き方|まとめ

今回kirinのブログでは学習計画表と、我が家の学習計画の立て方についてお伝えしました。

日々コツコツと努力を積み重ねていくのは本当に大変ですよね💦

もちろん、落ち込むときも、泣いてしまうときもあります。

でも、これらは全部成長する経験になると信じています。

我が家の計画も、まだまだ改善の余地があると思うので、またおすすめな方法が見つかったら随時ご紹介していきますね!

一緒に頑張りましょう😉

難関校を視野に入れている方は早めに情報入手がおすすめです👇

>難関校中学受験対策ができる家庭教師を厳選!知らないと損する3つの注意点

中学受験に必須、おすすめプリンターはこちら👇

>中学受験にA3プリンターは必要?失敗しないおすすめプリンター3選

最後まで読んでいただきありがとうございました!